很多人说,资本市场是冷冰冰的,只有利益,没有人情,可曾经一场持续两年多、涉及百亿资金的仲裁案,却以一种出人意料的方式和解了。

和解的背后,没有输家,甚至还有几分彼此成全的意味。

案件的主角,是一位大学教授,也是一家企业创始人,他叫彭年才,西安交通大学的博导,同时也是天隆科技的创办人。

天隆科技是一家做基因诊断、检测试剂的医疗企业,成立于1997年。虽然技术扎实,但在很长一段时间里,公司都勉强维持在“温饱线”上。

搞研发、做创新,非常烧钱,直到2018年,天隆终于迎来转机,上市公司科华生物出手,以5.5亿元买下其62%的股份。

很多人当时没看懂这笔交易,天隆连续亏损三年,科华却愿意高溢价收购,图什么?

后来大家才逐渐明白,科华当时的大股东是一家投资机构,投资机构的逻辑很简单:把公司规模做大,估值做高,方便以后转手卖个好价钱。

果然,才过了两年,科华的大股东就换成了珠海国资。

而当初收购时留下的那份协议,成了一道谁也没想到的“伏笔”。

协议约定,2021年科华生物必须收购天隆剩余38%的股份,收购价按两种方式中较高的那个计算:要么是9亿元,要么是2020年扣非净利润的25倍。

显然,当时谁都认为天隆不太可能突然赚大钱,25倍市盈率更像是一个“不可能触发”的条款。

结果,疫情来了。

诊断试剂需求爆发,天隆科技2020年净利润高达11亿元,如果按25倍计算,38%的股权对应价格是105亿。

科华生物拿不出这么多钱,更何况此时的话事人已是珠海国资。

于是彭年才主动飞去珠海,当面沟通,对方客客气气,表示会积极处理。

彭老师以为事情有了着落,就回西安等了,没想到,他没等到钱,却等来了珠海国资打算把股权转卖给另一家企业的消息,更关键的是,那家企业还是天隆的直接竞争对手。

彭年才被激怒了,他不仅立即提起仲裁,还做了一件事:拒绝向科华生物提供天隆的财务数据。

这一招,直接掐住了上市公司的命门。

没有子公司财务数据,年报就无法完成审计,科华生物2021年年报被会计师出具“无法表示意见”,紧接着就被“*ST”,站到了退市边缘。

一时间,双方僵持不下,两败俱伤,但也正是这种僵局,让两边都冷静下来,重新回到了谈判桌。

最后达成的和解,让很多人都没想到:彭年才放弃了105亿元的收购债权,同时,他和他团队的合伙人,以每股20元的价格(比市价高100%)收购了珠海国资所持有的部分股权,并拿到了另外10.64%股份对应的表决权。

也就是说,国资逐步退出,彭年才团队重新拿回了科华生物的主导权。

很多人乍一看会觉得:彭教授亏大了,105亿说不要就不要了?

但仔细看,这其实是一场理性之下的双赢。

对珠海国资来说,它本来就是一个财务投资者,不是来长期经营企业的,这次退出不仅没亏,还以高于入手价转让了部分股权,实现了投资回报,剩下的股份,由懂行的团队接管,未来增值空间也更可期。

而对彭年才来说,虽然他放弃了105亿,但却换来了一个更宝贵的东西,一个上市公司的平台。

这意味着更大的话语权、更便利的融资渠道、更自由的研发环境,对他们这类高科技出身的企业家来说,能按照自己的意志引领公司发展,比短期内兑现一笔巨款更有吸引力。

更何况,现在科华生物的总裁、副总裁都已换成了彭年才的合伙人,两位都是诊断领域的博士专家,公司未来走向,终于又回到了“懂行”的人手里。

结语

其实,这场百亿纠纷的化解,并不是谁向谁低头,而是双方在僵局中找到了一个更高明的出路:我没有坚持要你那105亿,你也没有硬抓着控制权不放。

有时候,退一步不是妥协,是换一个方式实现目标,尤其是在资本市场,懂得何时握手,比一味强求更重要。

这也提醒每一个进入商业世界的学者或创业者:协议不能乱签,局势瞬息万变。但哪怕是最困难的纠纷,也未必只有你死我活这一条路。

成全别人,有时候也是成全自己。

对于这件事,你是怎么看待的呢?

参考资料

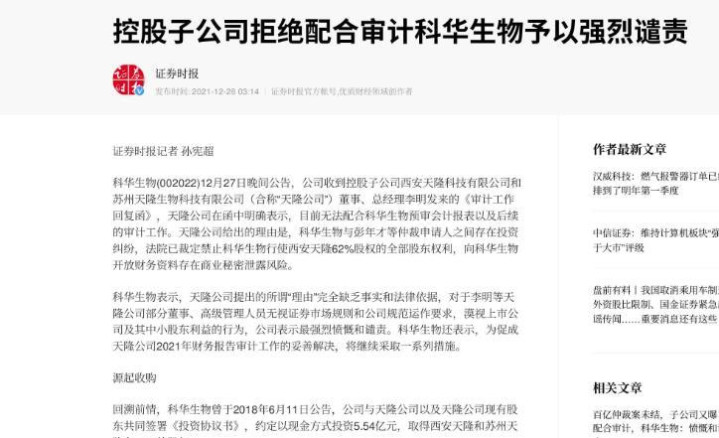

证券时报:控股子公司拒绝配合审计科华生物予以强烈谴责

证券时报:控股子公司拒绝配合审计科华生物予以强烈谴责

镐媒体:西安核酸黑马“百亿之争”迎来大结局?

红星新闻:科华生物百亿仲裁案撤案,“失控”子公司总经理成上市公司新总裁